はじめまして。

ひょんなことからご縁があり、『大人の趣味ラボ編集部』さんで、ビジネスやサービスの”なぜ”を探求する記事を書かせていただくことになりました、カジと申します。

普段はITエンジニアとして働いていますが、週末はもっぱら、世の中の様々な「仕組み」を分析しては、その構造の美しさに唸る、という少し変わった趣味を持っています。

さて、記念すべき最初の投稿ですが、今まさに世間を賑わせている「Nintendo Switch 2」を取り上げたいと思います。

2025年6月5日に発売され、予約開始直後から申し込みが殺到し、今なお深刻な品薄状態が続いているというこの新しいゲーム機。多くのメディアがその進化したスペック、例えばNVIDIAの「Ampere」アーキテクチャをベースにしたGPUや、AI技術「DLSS」による4K出力への対応といった部分に注目しています。

しかし、ここで一つの疑問が浮かびます。

なぜ、任天堂はソニーやマイクロソフトのように、常に最高のCPU性能やグラフィック性能を追い求める、純粋なハイスペック路線を採らないのでしょうか?

その答えの鍵は、同社に深く根付く、ある強力な開発哲学に隠されていました。

今回は、その哲学をITエンジニアの視点から解剖してみたいと思います。少しマニアックな部分もあるかもしれませんが、お付き合いいただけると嬉しいです。

『枯れた技術の水平思考』とは何か?

任天堂の製品開発の根幹には、元開発第一部部長であった故・横井軍平氏が提唱した「枯れた技術の水平思考」という哲学が存在します。

これは、2つの言葉から成り立っています。

- 「枯れた技術」

これは「時代遅れ」という意味ではありません。むしろ「世の中に広く普及し、技術的に成熟しきっており、製造コストも安価になった技術」を指します。メリット・デメリットが出尽くしているため、開発リスクが低いという利点があります。 - 「水平思考」

これは、もともと医師のエドワード・デ・ボノが提唱した発想法で、常識の枠に囚われず、物事を多角的に捉える思考法のことです。横井氏はこの考え方を応用し、「ある技術を、本来の目的とは全く異なる分野に持ち込み、新しい価値や遊びを創造すること」と定義しました。

つまり、この哲学は「安価で安定した既存の技術を、誰も思いつかなかったような新しいアイデアで組み合わせ、全く新しい娯楽を創造する」という、極めて戦略的な思想なのです。

過去を振り返れば、電卓の液晶技術を転用した「ゲーム&ウォッチ」、安価なカスタムCPUで驚異的な低価格を実現した「ファミリーコンピュータ」、PDAのタッチパネルを遊びの核に据えた「ニンテンドーDS」、そしてカメラの手ブレ補正に使われていた加速度センサーで体感的な遊びを生んだ「Wii」。任天堂の歴史的な成功は、常にこの哲学と共にありました。

【考察】なぜこの哲学は、今も有効なのか?

ITエンジニアである私の目から見ると、この哲学は単なるコスト削減術ではなく、極めて合理的で、持続可能なシステムを構築するための「お手本」のように見えます。

1. 開発思想としての合理性

安定しきった技術を使うことは、ITプロジェクトで言えば、実績のある安定したライブラリやフレームワークを選択するのに似ています。予期せぬ不具合のリスクを最小限に抑え、計画通りに安定した品質の製品をリリースできる。これは、堅牢なシステムを構築する際の基本思想と全く同じです。アイデアの欠如を補うためにCPUの性能競争に走る当時の風潮を、横井氏が「作り手からしたら落ちこぼれ」とまで批判したのは、この思想があったからでしょう。

2. ビジネス戦略としての合理性

競合他社が繰り広げるスペック競争という消耗戦(レッド・オーシャン)を避け、ソニーやマイクロソフトが「テクノロジー」を起点に設計するのとは対照的に、任天堂は「遊び」を起点に、競争相手のいない市場(ブルー・オーシャン)を自ら創造してきました。これにより、価格競争に巻き込まれることなく、高い利益率を確保できるのです。

Nintendo Switch 2は、この哲学をどう継承したか?

さて、本題のNintendo Switch 2です。

メモリは初代の4GBから12GBへ3倍になり、内蔵ストレージも64GBから256GBへと大幅に増量。一見すると、ついに任天堂もスペック競争に参入したかのように見えます。

しかし、私は「そうではない」と考えています。これは哲学の放棄ではなく、哲学の「再解釈」です。

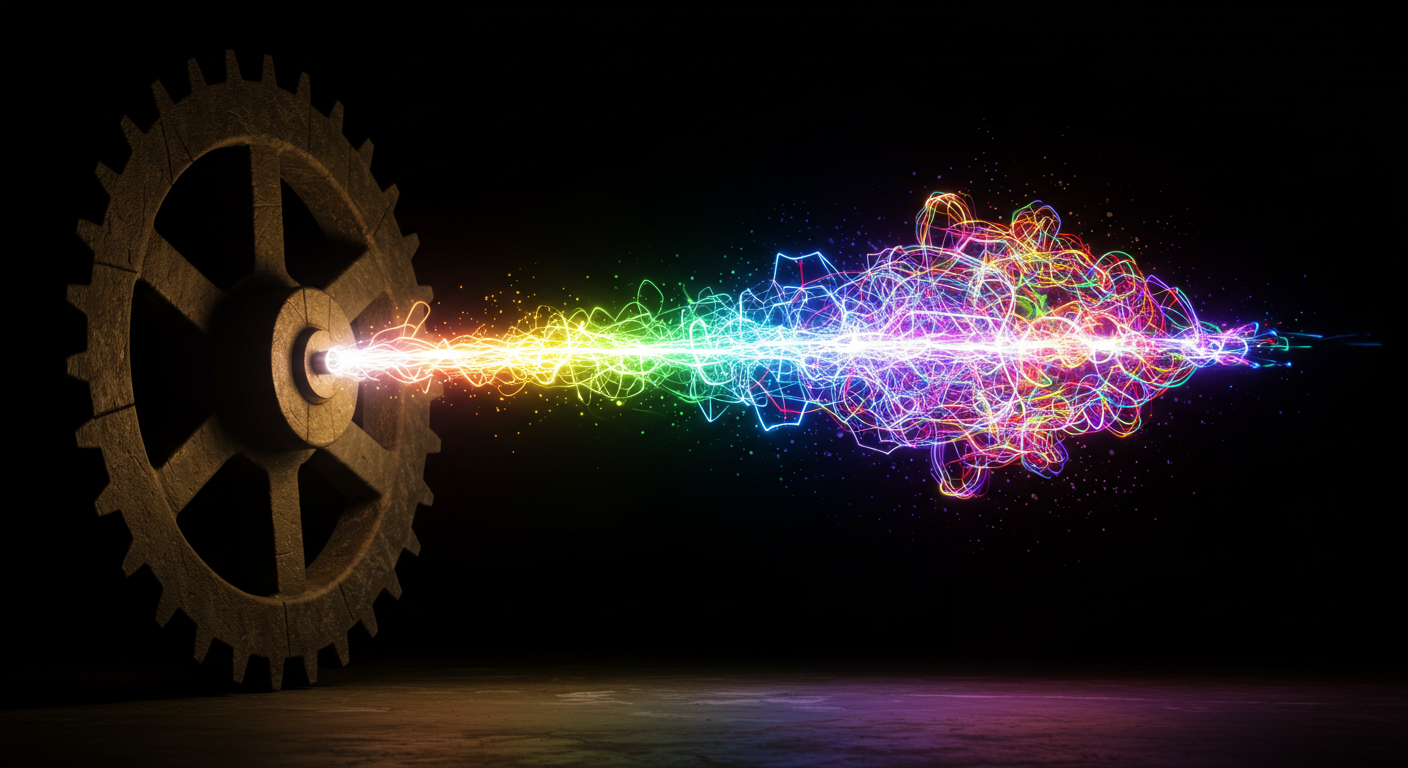

その最大の根拠が、AIによる超解像技術「DLSS」への対応です。

4Kという高解像度を実現する、という課題に対し、競合他社が巨大で高価なGPUを搭載するという力技(垂直思考)で解決しようとするのに対し、任天堂は違いました。

彼らは、2025年時点では十分に成熟した技術と言えるモバイル向けSoC(2020年発表のAmpereアーキテクチャ)という「枯れた技術」をベースに、DLSSという賢いソフトウェア(AI)技術という「水平思考」を組み合わせたのです。

これにより、同等のユーザー体験を、より低い消費電力とコストで実現しています。

これはまさに、ハイブリッド機が抱える「コスト・消費電力・排熱」という厳しい制約の中で最高の体験を提供するという、横井軍平氏の哲学を、2025年の技術で見事に再解釈した結果と言えるのではないでしょうか。

まとめ

任天堂の強みは、部品のスペックではありません。それは、時代に合わせて形を変えながらも、その根底で輝き続ける『思考のOS』そのものにある。私はそう結論付けます。

彼らは、技術に使われるのではなく、技術を使いこなし、私たちを驚かせる方法を知り尽くしているのです。

【挿絵について】

本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。

今回は任天堂の哲学に迫りましたが、次回は、その哲学を強力に推進した天才、宮本茂氏の「アイデア発想法」のメカニズムについて、もう少し深掘りしてみたいと思います。

どうぞ、末永くお付き合いください。

コメント