こんにちは、カジです。

今回から、新たな探求の旅を始めたいと思います。その主役は、私たちの暮らしに「心地よい体験」という革命をもたらした企業、「バルミューダ」です。

その名を一躍世に知らしめたのが、2015年に登場した一台のトースターでした。価格は、2万円超。数千円が当たり前だった市場にあって、その値付けはまさに常識外れでした。

しかし、人々はそのトースターに熱狂しました。なぜ、彼らは単に「パンを焼く」という機能に、それほどの価値を見出したのか。

ITエンジニアである私は、その現象の裏側に、ハードウェアとソフトウェアが完璧に融合した、ある種の「専用システム」の姿を見てしまいます。今回は、この魔法のようなトースターの謎を解剖していきましょう。

※この記事に掲載されている挿絵は、内容の理解を助けるためのイメージであり、実在の人物、製品、団体等を示すものではありません。

革命前夜:静寂のトースター市場

まず、このトースターが登場する前の市場が、いかに静かな場所だったかを思い出してみましょう。

2015年以前、トースターは典型的な「コモディティ(日用品)」でした。消費者が求めるのは、パンが焼けるという「実用性」と、手頃な「価格」。そこに「感動」や「物語」といった感情的な価値が入り込む余地は、ほとんどありませんでした。

当時の「高級トースター」でさえ、その競争軸は「遠赤外線ヒーター」や「高火力」といった、既存機能のスペックアップに過ぎませんでした。誰もが「どうすればもっと速く焼けるか?」を問い、「どうすればトーストそのものを、誰もが驚くほど美味しくできるか?」という本質的な問いは、忘れ去られていたのです。

この感情の不在こそが、バルミューダが突くことになる、市場の巨大な「空白地帯」でした。

執着の創世:雨中のバーベキューと5,000枚のパン

バルミューダの創業者、寺尾玄氏は、市場調査を一切行わないことで知られています。なぜなら、まだ誰も経験したことのない「最高の体験」は、消費者に聞いても答えられないからです。

その哲学が「最高のトースト」という具体的な目標へと結晶化したのは、ある有名な逸話がきっかけでした。土砂降りの雨の中で行われたバーベキュー。そこで炭火で焼かれた一枚の食パンが、衝撃的な美味しさだったのです。

この逸話を知った時、私は思わず唸ってしまいました。最高の体験は、会議室ではなく、土砂降りのバーベキューから生まれる。これは、イノベーションの本質を突いた物語です。

その味の秘密が、雨によって生まれた「水蒸気(スチーム)」にあると気づいた開発チームは、そこから執念の探求を始めます。完璧な焼き加減を実現する温度制御プログラムのため、実に5,000枚以上の食パンを焼き続けたといいます。

味覚だけでなく、焼き上がりを知らせる心地よい音、中を覗き込みたくなる窓の大きさまで。そのすべてが、「最高の体験」という一つの目的のために、徹底的にデザインされていったのです。

「究極のトーストシステム」の解剖

では、その「魔法」の正体は何だったのか。ITエンジニアの視点から見れば、それはハードウェアとソフトウェアの完璧な融合でした。

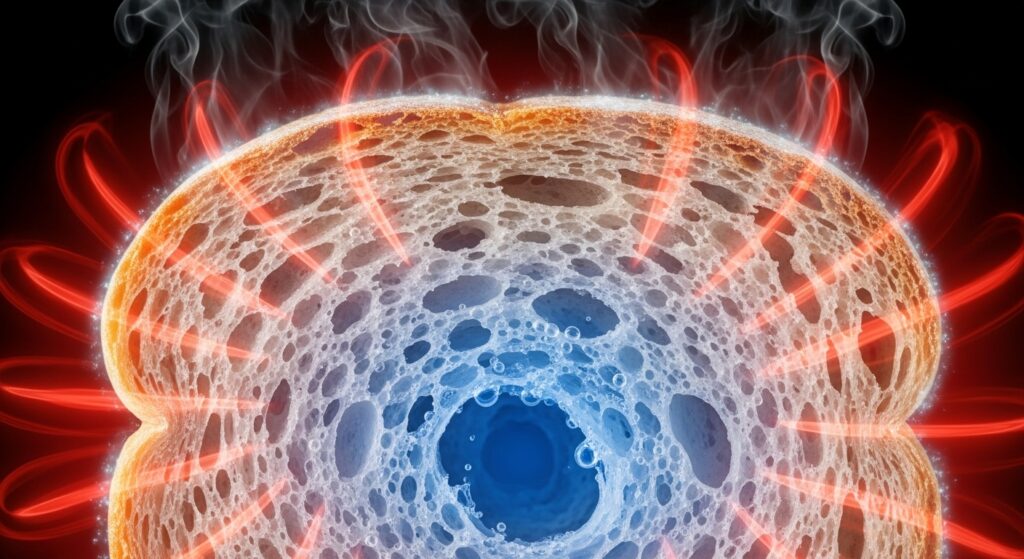

- ハードウェアとしての「スチームテクノロジー」

わずか5ccの水が庫内に充満し、パンの表面に薄い水分の膜「水分ベール」を形成します。これがパン内部の水分や香りを閉じ込め、最高の食感を生み出すための「舞台」を整えるのです。 - ソフトウェアとしての「緻密な温度制御」

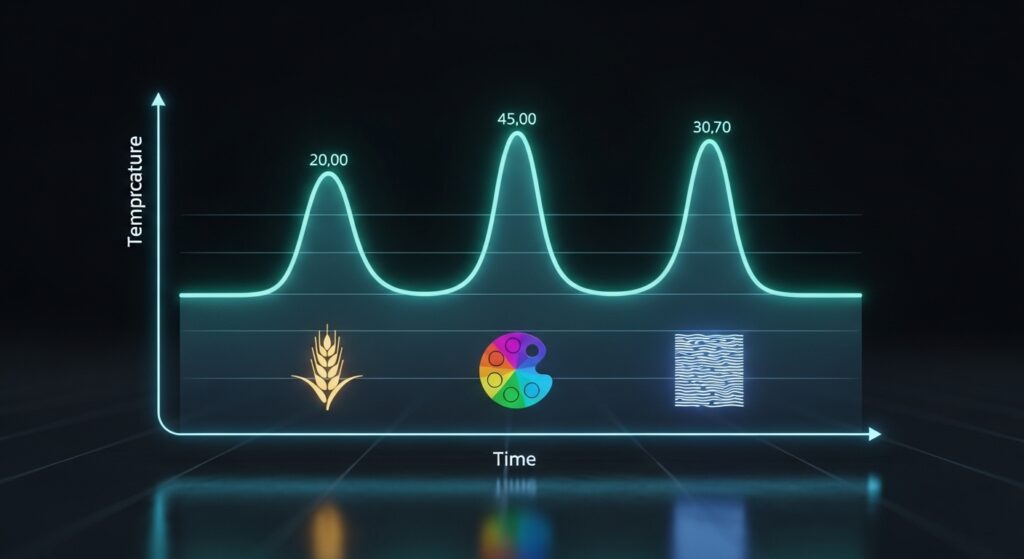

マイコンが1秒単位でヒーターを制御し、科学的根拠に基づいた完璧な焼き上がりのための「三幕構成のドラマ」を自動で実行します。- 第一幕(約60℃): パン本来の柔らかさと香りが蘇る「風味の復活」。

- 第二幕(約160℃): 美しい焼き色がつく「黄金色の形成」。

- 第三幕(約220℃): 表面がサクッとなる「食感の完成」。

ハードウェアが最高のコンディションを作り出し、その上でソフトウェアが完璧なドラマを演じる。これこそが、この製品を単なる調理家電から、「究極のトースト体験を提供する専用システム」へと昇華させた核心なのです。

まとめ:市場のルールを書き換えた「体験」という価値

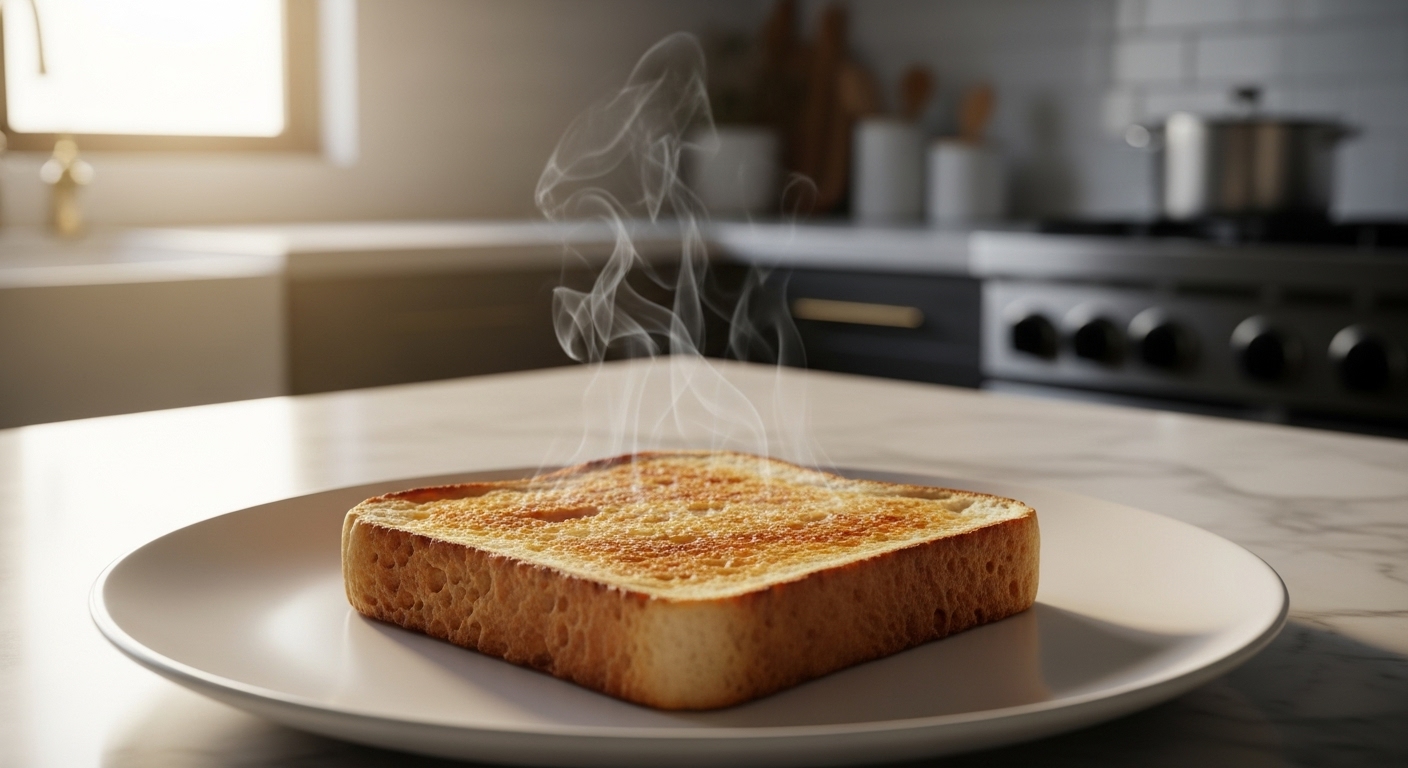

2015年に発売された「BALMUDA The Toaster」は、累計出荷台数200万台を超える大ヒット製品となりました。

その最大の功績は、シェアを奪ったことではありません。停滞していた市場に「体験の質」という全く新しい価値基準を持ち込み、高級トースターという新市場そのものを創造したことです。

人々は、モノではなく体験にお金を払う。バルミューダの成功は、このシンプルな真実を、一枚の完璧なトーストを通じて、私たちに証明して見せたのです。

さて、今回はバルミューダの原点である、魔法のトースターの秘密を解剖しました。次回は、同社のもう一つの強さの源泉である、製品全体を貫く「デザイン」という名の設計思想に迫ります。

それでは、また次の探求でお会いしましょう。

コメント