こんにちは、カジです。

前回の探求では、ワークマンの高品質・低価格な製品が、顧客の声をダイレクトに反映する「フィードバックループ・システム」によって生み出されていることを解剖しました。しかし、どれほど優れた製品があっても、それを提供する「人」が輝かなければ、ビジネスは成長しません。

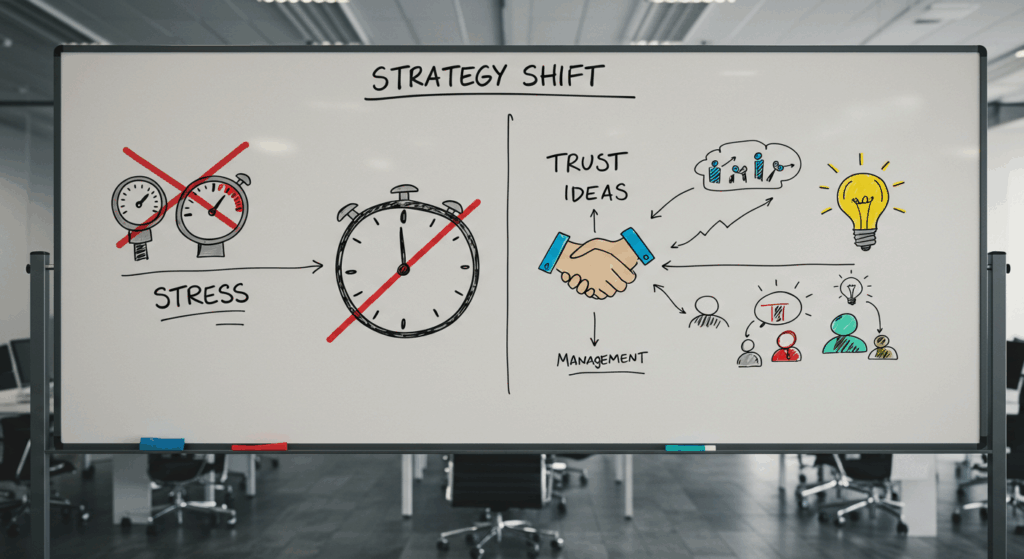

ここに、ワークマンのもう一つの、そしておそらく最も模倣困難な強さの秘密が隠されています。それは、「ノルマなし」「残業なし」「頑張らない」。多くの企業が常識とするルールを、ことごとく「しない」と宣言する、逆説的な経営哲学です。

なぜ、彼らは「しない」ことで、成長し続けられるのか。

ITエンジニアである私は、その裏側に、人間のモチベーションを最大化するよう、極めて巧みに組まれた「インセンティブ(動機付け)設計」の存在を感じずにはいられません。今回は、このワークマンを支える、人間中心の経営システムの謎に迫ります。

※この記事に掲載されている挿絵は、内容の理解を助けるためのイメージであり、実在の人物、製品、団体等を示すものではありません。

「しない経営」の哲学:究極の選択と集中

ワークマンの「しない経営」は、単なる性善説や精神論ではありません。それは、組織の生産性を阻害する「摩擦」を意図的に排除し、本質的な価値創造に資源を集中させるための、極めて戦略的な思想です。

- 従業員のストレスになることはしない: 売上ノルマや厳格な期限、残業を原則として設定しない。過度なストレスが仕事の質を低下させる元凶であると考え、従業員が安心して本質的な業務に集中できる環境を構築しています。

- ワークマンらしくないことはしない: ファッションの流行を追わず、頻繁な値引きもしない。これにより、「高機能・低価格」というブランドの核を守り、無駄なコストを削減しています。

- 価値を生まない無駄なことはしない: 形式的な会議や不要な出張をなくし、従業員が価値創造活動に集中できる時間を確保しています。

ITエンジニアの視点から見れば、これはシステムのパフォーマンスを最大化するために、不要なプロセスを徹底的に削ぎ落とす「最適化」そのものです。

パートナーシップの構造:ホワイトすぎるフランチャイズ

この哲学を制度として具現化したのが、独自のフランチャイズ・システムです。

一般的なコンビニなどが売上に対してロイヤリティを課すのに対し、ワークマンは「粗利益分配方式」を採用。店の利益が増えれば増えるほど、加盟店の収入も完全に比例して増加する仕組みです。

さらに驚くべきは、店舗の家賃や広告宣伝費といった主要な固定費は、本部が負担するという点。これにより、加盟店のリスクは大幅に軽減されます。この「共存共栄」の思想が、業界随一と言われる99%の契約更新率に繋がっているのです。

彼らが加盟店オーナーに求めるのは、販売能力よりも「人柄の良さ」。信頼できるパートナーと長期的な関係を築くことこそが、システム全体を安定させる最も重要な要素だと理解しているからです。

モチベーションの源泉:自律性を引き出すインセンティブ

では、ノルマがないのに、なぜ加盟店は高いモチベーションを維持できるのか。その答えが、巧みな「インセンティブ設計」にあります。

ワークマンのシステムは、「アメとムチ」で人を動かすのではありません。まず本部が、ストレスのない労働環境や、公正な収益分配モデルという形で、加盟店に「信頼を先行投資」します。

この信頼に応えようとする、人間の「良心」や「意欲」こそが、最も持続可能なモチベーションの源泉となるのです。本部から押し付けられた目標ではなく、自ら立てた目標だからこそ、人は主体的に努力できる。その自発的な努力を、データに基づいた自動発注システムや、経営コンサルタントへと進化したスーパーバイザーが力強く支援します。

成功を「強制」するのではなく、成功を「達成しやすくする」ための環境を徹底的に整備する。これこそが、ワークマンのインセンティブ設計の核心です。

まとめ:人間中心が生み出す、最強の競争優位性

ワークマンの「しない経営」は、経営の放棄ではありませんでした。

それは、管理や強制といった旧来的な手法を捨て、代わりに信頼、自律性、そして強力な支援システムによって、人間の潜在能力を最大限に引き出すという、極めて高度なマネジメント手法でした。

製品を模倣することはできても、この人間中心の文化と、その上に築かれた信頼のネットワークを模倣することは、極めて困難です。

さて、今回はワークマンを支える独自の経営システムの謎を解剖しました。次回は、この強固な基盤の上に、いかにして「ワークマンプラス」という新たな市場が創造されたのか、その変身の瞬間に迫ります。

それでは、また次の探求でお会いしましょう。

コメント