こんにちは、カジです。

前回の探求では、一台のiPhoneから始まった「にじさんじ」が、いかにしてVTuber業界の常識を覆したのか、その革命的な船出の物語を解剖しました。しかし、多数のタレントをデビューさせるという戦略は、一つの大きな問いを投げかけます。

「個」の輝きは、どうやって「群」の強さへと変わるのか?

点として生まれた無数の星々は、いかにして一つの巨大な「星座」を形作ったのか。その答えの鍵を握るのが、にじさんじの代名詞とも言える「コラボレーション」と、そこから生まれる熱狂的なファン文化「箱推し」です。

一見すると、それは単なる「仲良しグループ」の活動に見えるかもしれません。しかし、ITエンジニアである私の目には、その裏側で機能する、極めて高度な「ネットワーク生態系」の姿が見えてきます。今回は、にじさんじを最強のエンタメ集団へと押し上げた、この「箱」という名のシステムの正体を解き明かしていきたいと思います。

必要性から生まれた「助け合い」の文化

にじさんじのコラボ文化の原型は、決してトップダウンで設計されたものではありませんでした。その源流は、二つの象徴的なグループの、自発的な活動にあります。

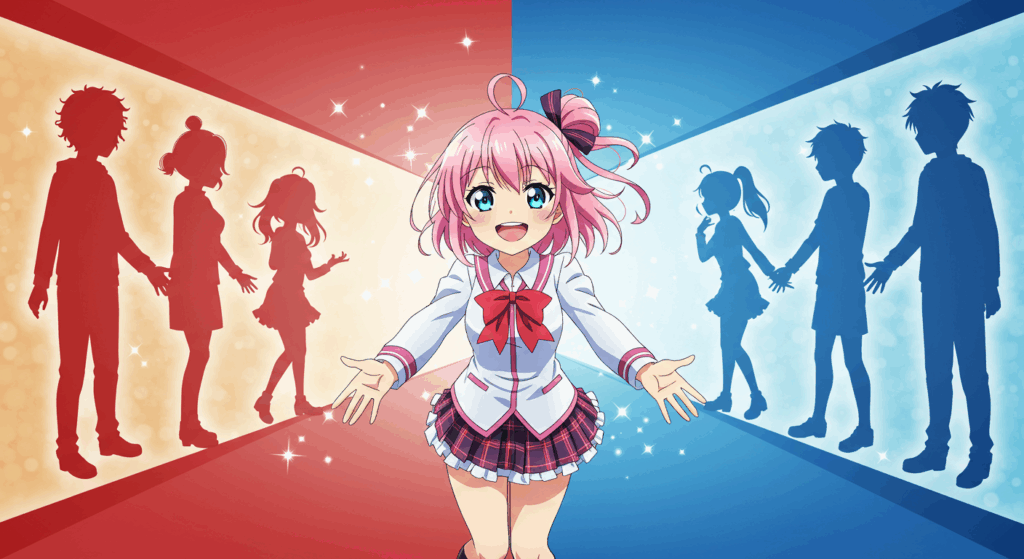

一つは、月ノ美兎さん、樋口楓さん、静凛さんによるユニット、通称「JK組」です。同期としてデビューした彼女たちの、まるで放課後の教室のような自然体の掛け合いは、「ライバー同士の関係性そのものが、極上のエンターテインメントになる」という、にじさんじの成功法則を最初に証明しました。

そしてもう一つ、この文化を決定的なものにしたのが、「にじさんじSEEDs」という挑戦者たちの存在です。1期生や2期生とは異なる「挑戦枠」として発足した彼らは、当初、手厚いサポートもない逆境に置かれていました。しかし、この逆境こそが、彼らを団結させます。技術的な問題を相談し、企画を共同で練り上げる。この「生き残るため」の切実な助け合いの中から、「ド葛本社」に代表されるような、強烈な化学反応を生むユニットが次々と生まれたのです。

この話を知った時、私は思わず唸ってしまいました。これは、単なる美談ではありません。リソースが限られた環境下で、個々が生き残るために自然発生的に形成した「相互扶助のネットワーク」。これこそが、後にグループ全体を支えることになる、強靭なシステムのプロトタイプだったのです。

決断の時:2018年12月、生態系の誕生

ライバーたちの自発的な活動によって、その絶大な効果が証明された「コラボレーション」。運営であるANYCOLOR社は、この価値を見逃しませんでした。

2018年12月、歴史的な決断が下されます。それまで「1期・2期生」「ゲーマーズ」「SEEDs」と分かれていた3つのグループを、単一の「にじさんじ」へと統合することを発表したのです。

公式に発表されたその目的は、「コラボレーション企画の強化と加速」。

ITエンジニアの視点から見れば、これはプロジェクトにおける極めて重要な「仕様変更」です。バラバラだったサーバー群を、一つの巨大なクラスタに統合するようなもの。この瞬間、それまで存在したグループ間の垣根という「ファイアウォール」は取り払われ、ライバーたちは誰とでも自由に繋がれる、巨大なネットワークの一部となりました。

「箱」は、単なるタレントの名簿から、相乗効果を最大化するために設計された、相互接続された「ネットワーク生態系」へと、その姿を変えたのです。運営は、面白い個人をデビューさせる「点」の戦略から、才能と才能が繋がる「線」をデザインし、コミュニティという「面」を育てる戦略へと、明確に舵を切りました。

熱狂の増幅装置:「箱推し」への旅路

このネットワーク生態系が、ファンの心を掴んで離さない理由。それは、「箱推し」へと至る、巧みに設計された「視聴者の旅路」にあります。

その旅は、多くの場合、一人のライバー(単推し)に惹かれることから始まります。しかし、そのライバーが他のライバーとコラボ配信をすることで、視聴者は自然な形で、これまで知らなかったライバーの魅力に触れることになります。個人配信では見せない意外な一面、そしてライバー同士の人間関係そのもの(ファンはこれを「てぇてぇ」と呼びます)が、新たな魅力となって視聴者を惹きつけます。

この「発見の連鎖」こそが、にじさんじの沼の入り口です。

一人のライバーを知ることは、そのライバーが繋がる、さらに多くのライバーを知るための「ゲートウェイ」として機能します。視聴者は、この広大なネットワークを「履修」し、関係性の面白さを理解していく過程で、いつしか特定の個人だけでなく、「にじさんじ」という「箱」そのものを応援するようになるのです。

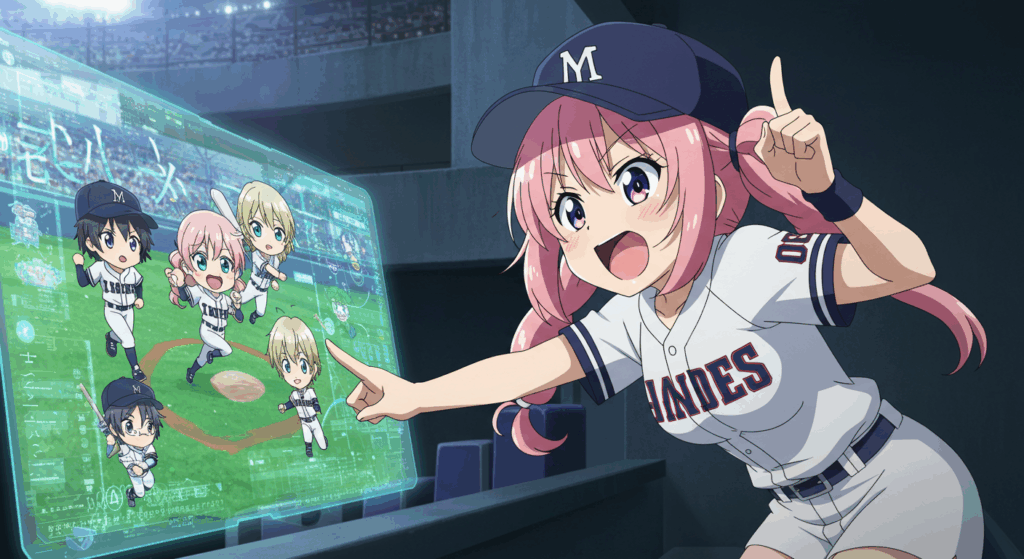

この旅をさらに加速させるのが、運営が企画する公式番組や、「にじさんじ甲子園」に代表される大規模イベントです。これらは、普段なら交わらなかったかもしれないライバー同士を意図的に引き合わせ、新たな化学反応を生み出すための、いわば「物語生成エンジン」。特に「にじさんじ甲子園」は、監督と選手、チームメイトという役割を通じて、ライバーとファンが一体となって壮大なドラマを共創する、この生態系のポテンシャルを最大限に引き出した、究極の装置と言えるでしょう。

まとめ:最強のシステムは「人間関係」である

にじさんじの持続的な成長を支える、最強のシステム。

その正体は、最新鋭のAIでも、複雑なプログラムでもありませんでした。それは、「人間と人間の間に生まれる、予測不能な化学反応」そのものを中核に据え、その価値を最大化するよう設計された、生きたネットワーク生態系でした。

ライバーたちの自発的なコラボが新たな関係性を「発見」し、運営が公式番組やイベントでその魅力を「増幅」させ、特に人気の出た組み合わせは公式ユニットとして「収益化」される。この「発見→増幅→収益化」という見事なパイプラインこそが、「箱」の熱狂を再生産し続けるエンジンの実態です。

それは同時に、特定のスター一人に依存する不安定さから脱却し、たとえ誰かが卒業しても「箱」が存続する限りファンは離れない、という極めて強固なリスクヘッジの仕組みでもあります。

【挿絵について】

本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。

さて、今回は「箱」という名の最強のシステムを解剖しました。次回は、この日本で完成されたユニークな生態系を、言語も文化も異なる「海外」へと移植するという、壮大な挑戦の物語を解き明かしてみたいと思います。

それでは、また次の探求でお会いしましょう。

コメント