こんにちは、カジです。

前回は「はやぶさ」が絶望的な状況からいかにして帰還したか、その驚異的な回復力(レジリエンス)の物語を解剖しました。今回は、そのJAXAの「失敗から学ぶ力」が、現代においてどのように発揮されたのか、記憶に新しい「H3ロケット」の挑戦を例に見ていきたいと思います。

2023年3月7日、国民の期待を乗せた日本の新型基幹ロケット、H3の試験機初号機は、打ち上げに失敗しました。しかし、そのわずか1年後、後継機は完璧な打ち上げを成功させ、宇宙へと飛び立ちます。

この驚異的な速さでの再起は、どのようにして可能になったのでしょうか。それは、失敗の裏側で稼働した、JAXAの見事な「問題解決システム」の物語であり、技術者たちの執念とドラマの記録でもあります。

H3ロケットとは何か? なぜ「失敗」が許されなかったのか

まず、H3ロケットが日本の宇宙開発にとって、どれほど重要なプロジェクトであったかを知る必要があります。

これまで日本の衛星打ち上げを支えてきたH-IIAロケットは、世界トップクラスの成功率を誇る、非常に優秀なロケットです。しかし、その打ち上げコストは約100億円と高価で、世界の衛星打ち上げビジネス市場では、価格競争で苦戦を強いられていました。特に、米国のスペースX社が開発した「ファルコン9」は、ロケットの再使用という革命によって、圧倒的な低価格と高頻度の打ち上げを実現し、市場を席巻しています。

この状況を打破すべく開発されたのが、H3ロケットです。その目標は、H-IIAから打ち上げコストを半減させ、約50億円を目指すという、極めて野心的なものでした。自動車産業で使われる優れた民生部品の活用や、3Dプリンタ技術の導入など、あらゆる工夫でコストダウンを図りつつ、H-IIAの高い信頼性は維持する。この二律背反とも言える難しい課題に、JAXAは挑んだのです。

国の安全保障に関わる重要な衛星を、他国に頼ることなく自国で打ち上げられる能力を維持するためにも、H3は日本の「基幹ロケット」として、絶対に成功させなければならないプロジェクトでした。

失敗の解剖:「なぜ?」を突き詰める、徹底的な原因究明

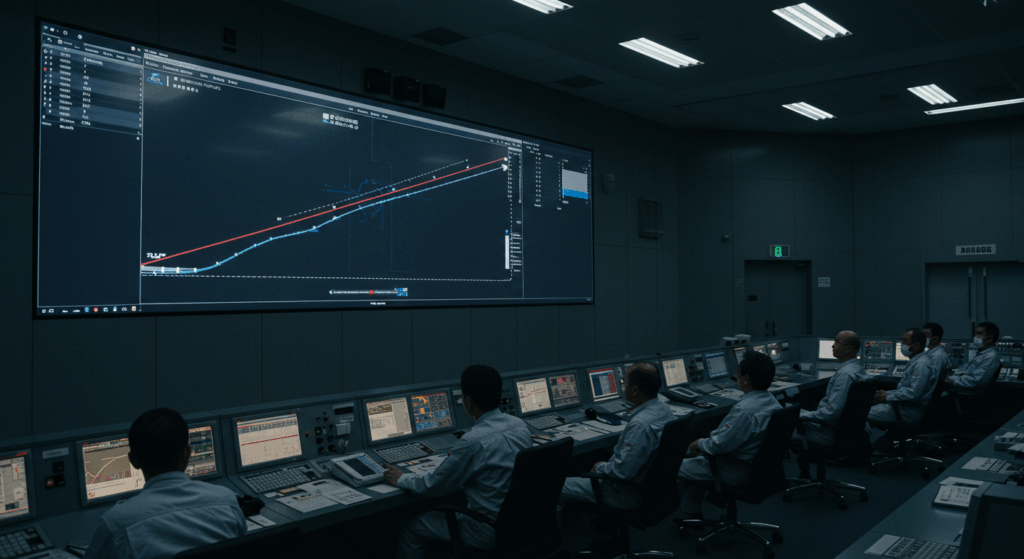

2023年3月7日。H3初号機は順調に飛行しているように見えました。しかし、打ち上げから約5分後、第2段エンジンが着火せず、ミッション達成は不可能と判断され、地上からの「指令破壊」信号によって飛行は中断されました。

失敗直後から、JAXAによる徹底的な原因究明が始まります。そして、考えられる原因として、3つのシナリオが浮かび上がりました。

ここで私が特に驚いたのは、その原因の候補に、長年使われてきた「枯れた技術」、つまりH-IIAロケットでも実績のある部品が含まれていた点です。新しいロケットのために開発された最新技術だけでなく、信頼性が高いと思われていた部分にも、未知のリスクが潜んでいた。これは、新しいシステムを構築する際、古い部品と新しい設計の組み合わせがいかに難しいかを示す、典型的な例です。技術に「絶対」はないのだと、改めて背筋が伸びる思いでした。

1年での再起:「信頼」を再構築するための具体的な対策

最終的に、JAXAは原因を一つに特定できませんでした。しかし、ここからが彼らの真骨頂です。JAXAは、考えられる3つのシナリオすべてに対応する、徹底的な対策を講じるという決断を下します。

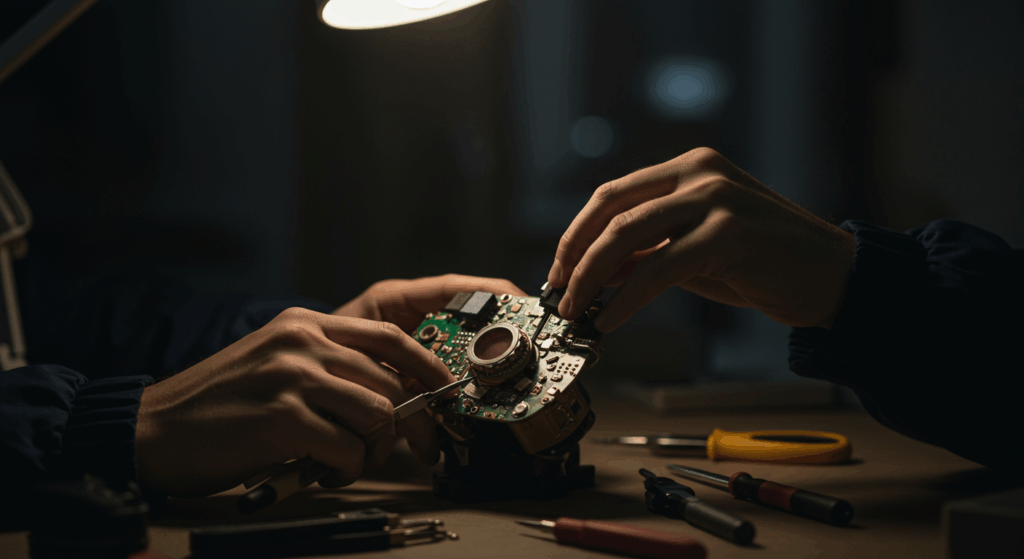

問題となった可能性のある電気部品の絶縁を強化し、これまで見逃していたかもしれない微小な欠陥を発見するために、新たに高精度のX線CT検査を導入。部品の選別基準も、これまで以上に厳格なものに見直しました。

この対策のリストを見た時、私が感じたのは「これでもか」というほどの執念です。それは、単に同じ失敗を繰り返さない、というレベルの話ではありません。この失敗を通じて、ロケット全体の信頼性を一段階上のレベルに引き上げるのだ、という強い意志を感じずにはいられませんでした。

プロジェクトマネージャーの岡田匡史氏は、当時を振り返り、こう語っています。「失敗があるとエンジニアは強くなる」。この言葉は、壊滅的な損失を、未来の強さの源に変えようとするチームの決意そのものでした。

そして、再び宇宙へ

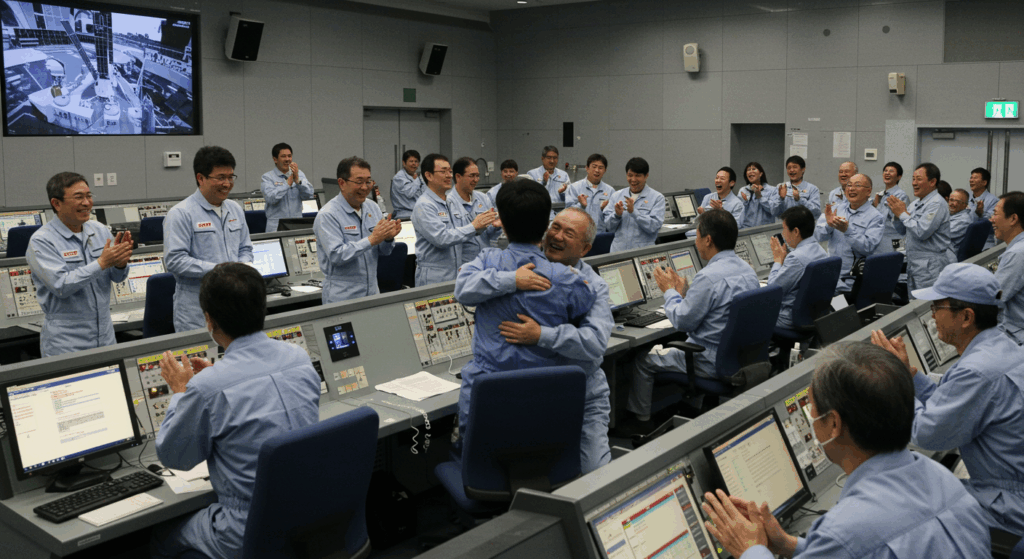

失敗からわずか1年後の、2025年2月17日。H3ロケット試験機2号機は、多くの関係者と国民が見守る中、種子島宇宙センターから打ち上げられました。

初号機の悪夢を乗り越え、完璧な飛行で宇宙へと到達したその姿は、多くの人々に感動を与えました。打ち上げ後の記者会見で、岡田プロジェクトマネージャーは、安堵の表情でこう語りました。

「たいへんお待たせいたしました。ようやくH3がオギャーと産声を上げることができました」

この一言は、1年間にわたるチームの苦悩と努力、そしてそれを乗り越えた達成感のすべてを物語っていました。

まとめ

H3ロケットの物語は、単なる失敗と成功の物語ではありません。それは、失敗を隠さず、徹底的に原因を究明し、具体的な対策を講じて、より大きな成功へと繋げるという、JAXAの「問題解決システム」そのものを見せてくれました。

「転んでもタダでは起きるな」という彼らの文化は、精神論ではなく、極めて合理的で、再現性のあるプロセスに裏打ちされていたのです。

【挿絵について】

本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。

さて、今回は一度の失敗から学び、次へと繋げる巨大技術開発のリアルな道のりを解剖しました。次回は、こうして宇宙で生まれたJAXAの技術が、いかにして私たちの暮らしに役立っているのか、「スピンオフ」という仕組みを解き明かしてみたいと思います。

それでは、また次の探求でお会いしましょう。

コメント