こんにちは、カジです。

前回は、JAXAが持つ、限られた予算の中で成果を出す「組織力」の秘密に迫りました。今回は、その組織力が最も劇的な形で発揮された、伝説的なミッションの物語を解剖したいと思います。その名は、小惑星探査機「はやぶさ」。

2010年、7年もの長旅の末、満身創痍で地球に帰還した、あの小さな探査機の姿を覚えている方も多いでしょう。多くのメディアがその帰還を「奇跡」と呼びました。しかし、ITエンジニアである私は、こう考えてしまいます。「その奇跡の裏側には、どのような『仕組み』があったのだろうか?」と。

絶望的なトラブルの連続を、いかにして乗り越えたのか。その物語は、単なる美談ではありません。そこには、JAXAならではの「想定外を想定する」という、驚くべきプロジェクト管理の哲学が隠されていました。

7年60億kmの旅:輝かしい成功と、最初の試練

まず、「はやぶさ」が挑んだミッションがいかに野心的であったか、思い出してみましょう。その目的は、地球と火星の間を旅する小惑星「イトカワ」から、表面の物質(サンプル)を採取し、地球へ持ち帰るという、世界初のサンプルリターンに挑戦することでした。

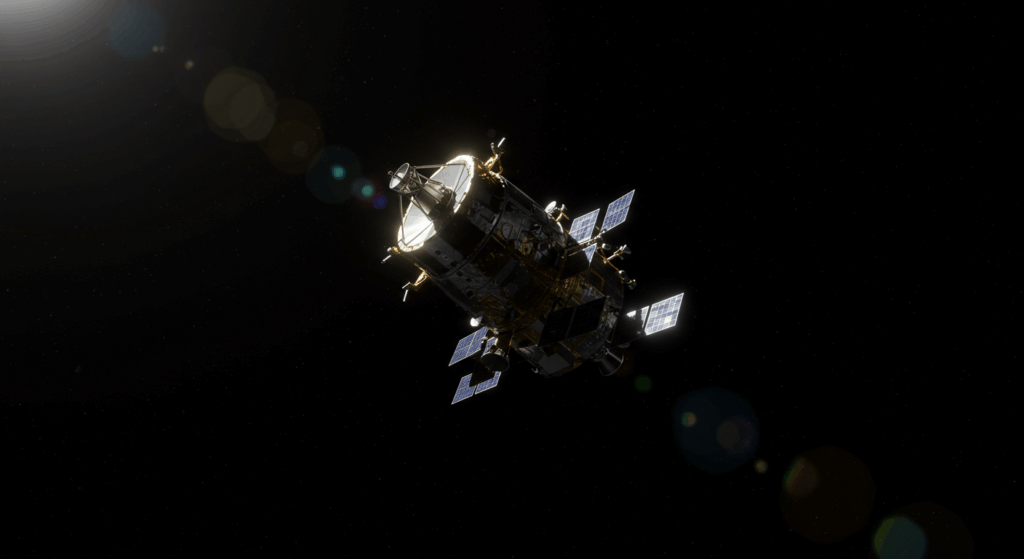

2003年5月9日に打ち上げられた「はやぶさ」の旅は、当初、順調そのものでした。世界で初めてイオンエンジンを主推進力として本格的な惑星間航行を行い、2005年9月12日、ついにイトカワの上空20km地点に到着します。

しかし、この偉業の裏側で、すでに探査機は最初の試練に見舞われていました。探査機の向きを精密に制御するための「リアクションホイール」という重要な装置が、3基のうち2基も故障してしまったのです。この時点で、「はやぶさ」はすでに致命的なダメージを負っていました。

絶体絶命:次々と起こる「想定外」の連鎖

そして2005年11月、イトカワへの歴史的なタッチダウンを試みた直後から、「はやぶさ」を「想定外」のトラブルが次々と襲います。それは、まるで映画のような、絶望的な故障の連鎖でした。

- トラブル①「燃料漏れと制御不能」: タッチダウンからの離陸直後、化学推進システムで大規模な燃料漏れが発生。これにより、探査機は姿勢を制御する術と、地球に帰るためのメインエンジンを完全に失い、制御不能な回転状態に陥ってしまいました。

- トラブル②「通信途絶と完全な沈黙」: 制御不能な回転により、太陽電池パネルに太陽の光が当たらなくなり、ついにバッテリーは完全放電。2005年12月9日、「はやぶさ」との通信は完全に途絶し、広大な宇宙で「行方不明」となってしまったのです。

この沈黙は、約7週間にも及びました。主要な姿勢制御装置を失い、化学燃料は空っぽ、バッテリーも損傷し、通信も途絶える。通常であれば、ミッションの終了が宣言されてもおかしくない、まさに絶体絶命の状況でした。

奇跡ではない:「想定外」を乗り越えた3つの知恵

しかし、JAXAのチームは諦めませんでした。この絶望的な状況から、彼らはいかにして活路を見出したのか。その具体的な解決策は、ITエンジニアの視点から見ても驚異的な、「システムの再発明」と呼ぶべきものでした。

- 知恵①「残された機能の、独創的な組み合わせ」:

姿勢を制御するリアクションホイールも、化学エンジンも失った。そこでチームが編み出したのは、本来その目的で設計されていない、残された機能を独創的に組み合わせるという前代未聞の方法でした。

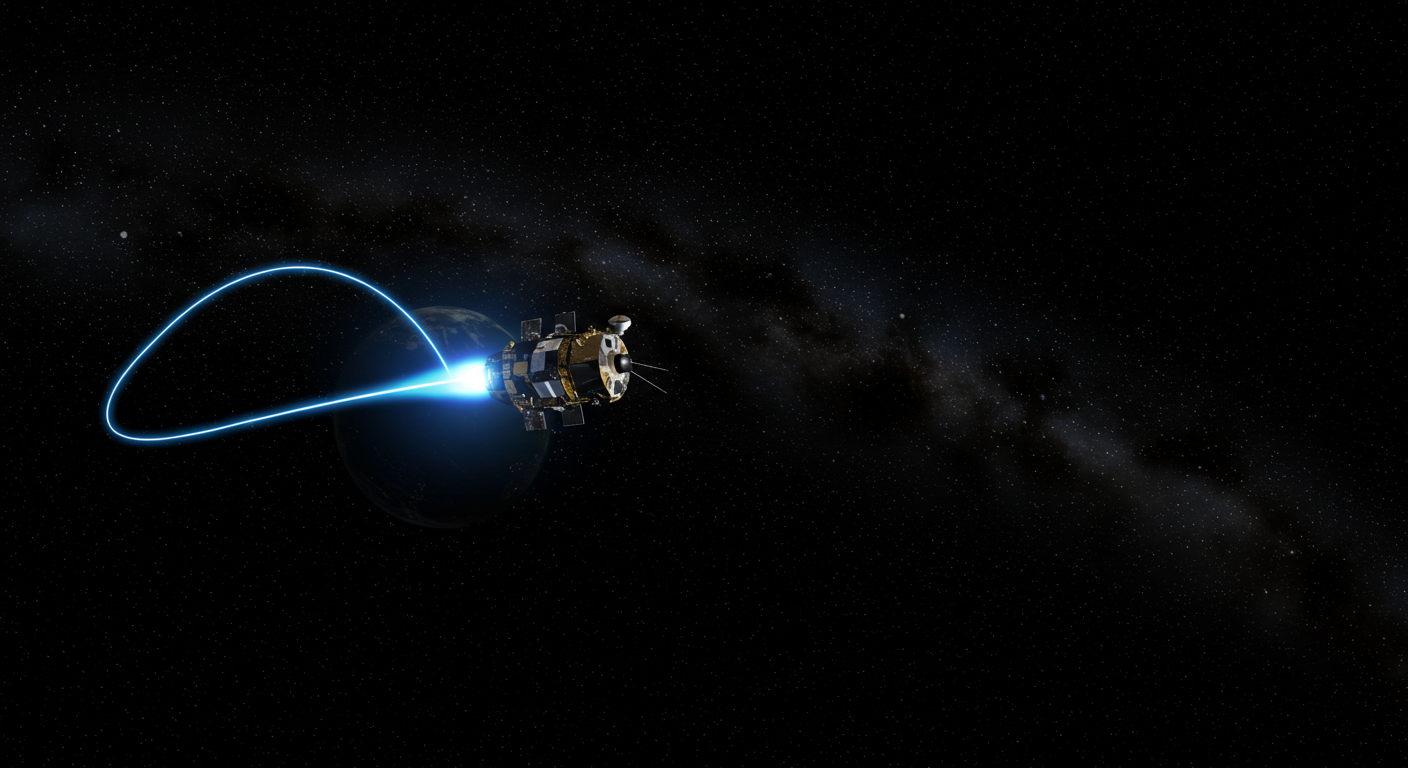

まず、わずかに残っていた太陽からの光の圧力(太陽光圧)を、まるでヨットが風を受けるように利用。そして、主推進力であるイオンエンジンの、ごくわずかな排気の向きを調整することで、燃料を一切使わずに、探査機の向きを制御するという神業を成し遂げたのです。 - 知恵②「地上からの、粘り強いハッキング」:

2006年1月23日、7週間の沈黙を破り、かすかな信号を奇跡的にキャッチ。しかし、帰還の旅を続けるには、イオンエンジンにさらなる問題が発生していました。4基あったエンジンのうち、完全に機能するものが一つもなくなってしまったのです。

ここでチームが実行したのが、まるで電気回路をバイパス手術するような「クロス運転(たすきがけ運転)」という裏技でした。故障したエンジンAの正常な部品(中和器)と、故障したエンジンBの正常な部品(イオン源)を、地上からのコマンドで電気的に繋ぎ合わせ、2つの壊れたエンジンから、1つのハイブリッドな機能エンジンを「創り出した」のです。 - 知恵③「転んでもタダでは起きるな、という執念」:

実は、後の解析で、イトカワへのタッチダウン時にサンプルを採取するための弾丸は、発射されていなかった可能性が高いことが分かっています。

しかし、チームは諦めませんでした。タッチダウンの衝撃で舞い上がったわずかな塵が、カプセルに入っている可能性に賭け、地球への帰還を断行したのです。どんな状況でも、少しでも科学的成果を持ち帰ろうとする、この執念こそが、JAXAの文化を象徴しています。

まとめ

「はやぶさ」の帰還は、単なる幸運や奇跡ではありませんでした。

それは、起こりうるトラブルを事前に徹底的に想定し、過酷な訓練を重ねてきた「準備の賜物」でした。

そして、いざ「想定外」の事態が起きた時に、マニュアルにない解決策をその場で生み出す、技術者たちの驚異的な「現場力」と「創造性」の結果でした。

JAXAのプロジェクト管理の神髄は、「計画通りに進める」ことだけではありません。むしろ、「計画が破綻した時に、いかにしてゴールにたどり着くか」という、強靭な回復力(レジリエンス)にあるのです。

【挿絵について】

本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。

さて、今回は絶望的な危機を乗り越えた「はやぶさ」の物語を解剖しました。次回は、新型基幹ロケット「H3」の挑戦を例に、一度の失敗から学び、次へと繋げる巨大技術開発のリアルな道のりを解き明かしてみたいと思います。

それでは、また次の探求でお会いしましょう。

コメント