こんにちは、カジです。

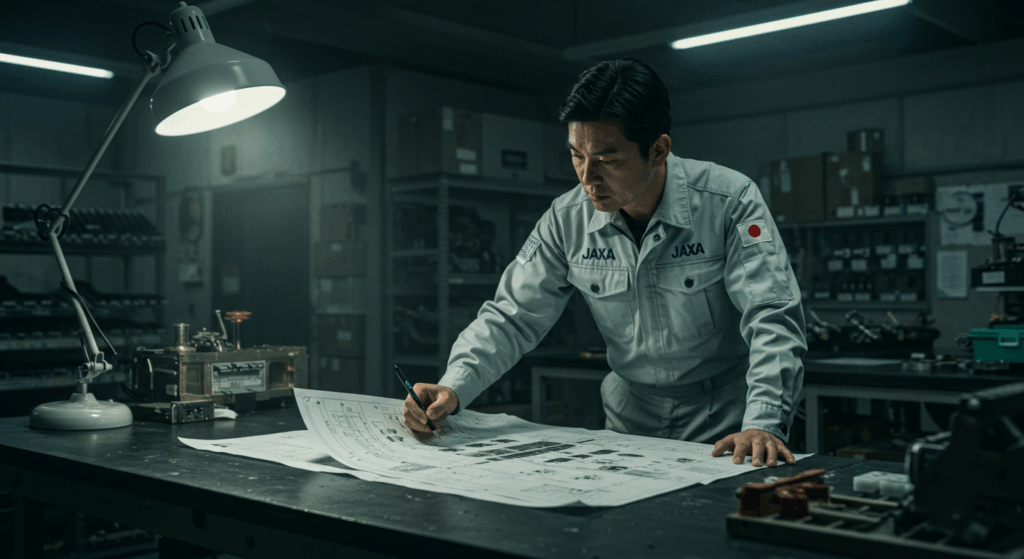

今回からの探求の舞台は「宇宙」。その主役は、日本の宇宙航空研究開発機構、「JAXA」です。

「はやぶさ」の奇跡の帰還、「H3ロケット」の打ち上げ成功。私たちはJAXAが届けてくれるニュースに、度々心を躍らせます。しかし、その華々しい成果の裏側にある「予算」という現実を、皆さんはご存知でしょうか。

世界の宇宙開発競争の中で、日本の予算規模は決して大きくありません。では、なぜ彼らは限られたリソースで、世界を驚かせるような成果を出し続けられるのでしょうか。

もしかしたら、その答えは「予算が少ない『にもかかわらず』成功した」のではなく、「予算が少ない『からこそ』独自の強みが生まれた」という、逆説的なものかもしれません。今回は、日本の宇宙開発を支えるJAXAの、目に見えない「組織力」という名の秘密の設計図を、解剖してみたいと思います。

数値で見る、日本の宇宙開発の「現在地」

まず、JAXAが置かれている状況を、客観的なデータで見てみましょう。

世界の主要な宇宙機関と年間予算を比較すると、その立ち位置がはっきりと見えてきます。例えば、アメリカのNASAの2025年度の予算要求額は、約254億ドル(約3.8兆円)。対して、JAXAが長年活動してきた日本の宇宙関連予算は、約3000億円規模。これは、NASAの10分の1にも満たない金額です。

この「厳しい現実」こそが、JAXAのユニークな強みを育む土壌となってきました。しかし、この物語には今、大きな転換点が訪れています。日本政府は、JAXA内に10年間で官民合わせて1兆円規模の支援を目指す「宇宙戦略基金」を設立しました。長年の「夢と予算の狭間」という物語が、これから大きく変わろうとしているのです。

「転んでもタダでは起きるな」という文化

JAXAの歴史は、輝かしい成功だけでなく、痛烈な失敗の歴史でもあります。しかし、彼らの真のすごさは、失敗しないことではなく、失敗にどう向き合うか、というその姿勢にあります。

2003年、5機連続で成功していたH-IIAロケットの6号機が打ち上げに失敗しました。原因は、固体ロケットブースタの断熱材が想定以上に侵食されたことでした。この失敗から得られた最も重要な教訓は、関係者が語った「日本の固体ロケット技術に対する根拠のない過信」があったという、痛烈な自己批判でした。成熟した技術であっても、常に疑い、検証し続ける。この厳格な姿勢は、この苦い経験から生まれました。

2023年の新型基幹ロケットH3初号機の失敗の際も、エンジニアたちの心は折れなかったといいます。「自分たちが立ち止まってしまっては、日本の宇宙の未来は閉ざされてしまう」。この不屈の精神は、失敗を個人の責任ではなく、日本の宇宙開発全体に関わる共有の試練として捉え、組織的な知識へと昇華させていく文化の表れです。これこそが、「転んでもタダでは起きるな」という精神の、具体的な実践なのです。

小さく、賢く勝つための「選択と集中」

限られた予算で、世界の巨人たちと同じ土俵で戦うことはできません。だからこそJAXAは、戦う領域を賢く選び、そこにリソースを集中させる戦略を採ってきました。

その象徴が、高価な宇宙専用部品の代わりに、信頼性の高い民生品(COTS: Commercial Off-The-Shelf components)を戦略的に活用する取り組みです。

例えば、金星探査機「あかつき」に搭載された赤外線カメラ。これは、民生品のサーモグラフィカメラで広く使われているセンサーを、宇宙用に改良したものでした。当時としては画期的なこの挑戦が成功を収めたことで、この技術は後の「はやぶさ2」にも採用され、今や宇宙技術のスタンダードの一つとなっています。

また、ある超小型衛星の開発では、予算が厳しかったため、東京の電気街・秋葉原で部品を調達した、という逸話もあります。この衛星は、当初の期待寿命2ヶ月をはるかに超え、3年以上も稼働を続けました。

予算の制約が、高価な既製品に頼るのではなく、身近な技術に新たな価値を見出し、それを宇宙仕様へと昇華させるという、日本ならではの創造的な工夫を生み出す原動力となっているのです。

国民を味方につける「物語」の力

JAXAの成功を支えるもう一つの柱が、国民の理解と支持を巧みに獲得する、そのコミュニケーション能力です。中でも、小惑星探査機「はやぶさ」を巡る物語は、その好例と言えるでしょう。

多くの人が「はやぶさ」の旅路に感情移入し、その帰還を固唾をのんで見守りました。その背景には、探査機を一個の健気なキャラクターとして描く「擬人化」がありました。

驚くべきことに、この「はやぶさ君」というキャラクターや、その物語である「はやぶさ君の冒険日誌」は、広報の専門家が作ったものではありません。プロジェクト内部にいた二人の関係者が、この複雑なミッションを家族や専門家でない人にも理解してもらいたい、という純粋な思いから、自発的に生み出したものだったのです。

内部から生まれたこの本物の物語は、企業的な宣伝文句とは一線を画す強いリアリティと共感を呼び起こしました。国民は、プロジェクトチームの情熱、苦悩、そして希望を、「はやぶさ君」というキャラクターを通じて共有することができたのです。

まとめ

JAXAの強さの秘密は、潤沢な資金力ではなく、限られた予算という厳しい制約の中で磨き上げられた、「知恵と工夫で勝つ」ための組織的な仕組みにありました。

それは、「失敗から学び尽くす文化」「得意分野に集中する戦略」「身近な技術を応用する賢さ」、そして「国民と夢を共有する力」が組み合わさった、日本ならではの組織力の結晶と言えるでしょう。

しかし今、1兆円規模の「宇宙戦略基金」という、これまでにない潤沢な資金が、この組織文化にどのような影響を与えるのか。JAXAは、その歴史的な岐路に立っています。

【挿絵について】

本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。

さて、今回はJAXAを支える組織全体の仕組みを解剖しました。次回は、このJAXAの組織力を最も劇的に体現した事例、「はやぶさ」が直面した絶望的な危機と、そこからの奇跡の帰還の物語を、プロジェクト管理の視点から解き明かしてみたいと思います。

それでは、また次の探求でお会いしましょう。

コメント