こんにちは、カジです。

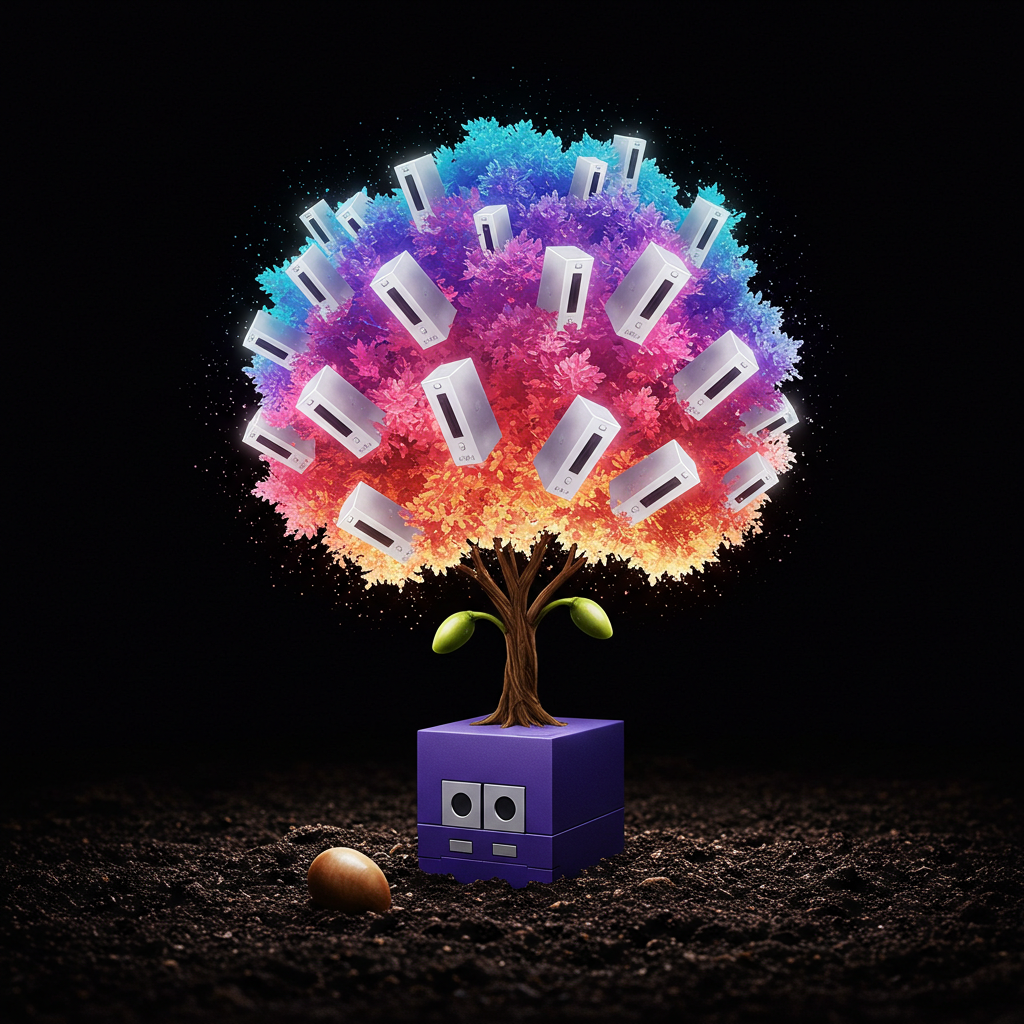

前回は、3D革命と苦悩を同時に経験したNINTENDO64を解剖しました。その反省を活かし、2001年に任天堂が市場に投入したのが、紫色の立方体『ニンテンドーゲームキューブ』です。

しかし、市場はすでにPlayStation 2が席巻。結果として、ゲームキューブの全世界累計販売台数は約2,174万台に留まり、PlayStation 2(約1億6,000万台以上)は言うに及ばず、新規参入の初代Xbox(約2,400万台)にも及ばず、任天堂の据え置きゲーム機史上、最も販売台数が少ないハードとなりました。

数字の上では、これは明確な「敗戦」です。しかし、本当にそうでしょうか?

今回は、この商業的な結果の裏に隠された、未来への価値ある遺産を探ります。

ゲームキューブが直面した「巨大な壁」

ゲームキューブの苦戦の最大の要因は、言うまでもなく、当時の王者PlayStation 2の圧倒的な存在感でした。PS2の成功の鍵は、ゲーム機としてだけでなく、当時まだ高価だった「DVDプレイヤー」としての機能を標準搭載していたことです。これにより、PS2はゲームファン以外の一般家庭のリビングにも進出し、市場を完全に支配しました。

この巨大な壁に対し、ゲームキューブは独自の戦略で挑みます。しかし、その選択は、結果として自らをニッチな市場へと追い込むことになりました。

- 8cm光ディスクの採用: 任天堂は、ロード時間の短縮や海賊版対策を理由に、標準的なDVDではなく独自規格の小さなディスクを採用しました。しかし、この選択はDVDビデオを再生できないという決定的な弱点を生み、PS2が築いた「家庭用エンターテイメントハブ」という土俵に上がることすらできませんでした。

- 「おもちゃ」のようなデザイン: ハンドルが付いた立方体というユニークなデザインは、AV機器との調和を意識したPS2と比較され、「子供向け」という印象を強めてしまいました。

【考察】敗戦の中にあった、未来への「3つの遺産」

では、この敗戦は、単なる無価値な失敗だったのでしょうか。

私は、そうは思いません。この苦しい戦いの中から、任天堂は未来の勝利に繋がる、3つの重要な「遺産」を手に入れていたのです。

1. 遺産①:『職人気質なハードウェア設計』の再評価

ゲームキューブのコントローラーは、その直感的なボタン配置と卓越した耐久性から、今なお「史上最高のコントローラーの一つ」と絶賛されています。また、本体もコンパクトで堅牢。これらは「ゲームを遊ぶための道具」としての本質を突き詰めた、任天堂らしい職人魂の結晶でした。そして、このゲームキューブの効率的な内部アーキテクチャは、ほぼそのまま次世代機『Wii』へと受け継がれ、Wiiの低価格化と開発の効率化に大きく貢献することになります。

2. 遺産②:『強力な自社IP』の創造と深化

ハードが売れない逆境の中、任天堂はその卓越したソフトウェア開発力でプラットフォームを支えました。この時代に、宮本茂氏が生み出した『ピクミン』や、今や任天堂の看板タイトルの一つである『どうぶつの森』(※N64版から大幅に進化し、世界的人気の礎を築いた)、そしてルイージが初めて単独主役となった『ルイージマンション』といった、全く新しいIPが誕生したのです。さらに、『メトロイドプライム』や『ゼルダの伝説 風のタクト』といった既存シリーズの革新的な名作も生まれました。この苦しい戦いが、結果的に任天堂のソフトウェア開発力を極限まで鍛え上げたのです。

3. 遺産③:『次なる革命への確信』という最大の教訓

そして、ゲームキューブ最大の功績は、「正攻法では、もはやPlayStationには勝てない」という事実を、任天堂自身に痛感させたことにある、と私は考えます。この「意義ある敗戦」があったからこそ、任天堂はスペック競争から完全に離脱し、Wiiという全く新しいコンセプトの創出へと繋がる、破壊的なイノベーションへの覚悟を決めることができたのです。

まとめ

ニンテンドーゲームキューブは、市場シェアという短期的な指標では「敗者」でした。

しかし、その内部では、後の任天堂を支える強力なソフトウェア資産と、Wii革命への強烈な動機が育まれていたのです。それは、未来の勝利のために必要不可欠な、価値ある「実験」であり「布石」だった。私はそう結論付けます。

【挿絵について】

本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。

今回は、苦しい時代に生まれた数々の名作に触れました。では次回は、マリオ、ゼルダ、ポケモンといった、なぜ任天堂のキャラクターたちは、数十年経っても色褪せず、世界中の人々に愛され続けるのか。その巧みな「IP(知的財産)戦略」のメカニズムを解剖してみたいと思います。

それでは、また次の探求でお会いしましょう。

コメント